山本左近NEWS No74

2025.11.5

10月31日、自民党・立憲民主党など与野党6党は、ガソリン税に上乗せされている「暫定税率(25.1円/L)」を12月31日に廃止することで合意しました。これにより、年明けからガソリン価格が下がる見通しとなり、50年続いた「暫定」がようやく終了します。

今回はその経緯と今後の課題を説明します。

《1973年のオイルショックが契機》

ガソリン税の暫定税率が導入されたのは1974年。第一次オイルショックを受け、道路整備やエネルギー安全保障のための財源確保を目的(特定財源)に「時限措置」として設けられました。当初は数年で終了する予定でしたが、道路網を拡充する需要などが続いたことから、期限の延長が繰り返されてきました。

しかし2000年代に入ると、公共投資の見直しや財政の効率化を求める声が高まり、2009年には「道路特定財源制度」が廃止されました。それ以降、ガソリン税収は「一般財源化」され、教育や福祉、地方交付税など幅広い分野に使われるようになりました。「道路整備のための暫定措置」ではなく、恒常的な税源となっていきました。

《“Tax on Tax”――二重課税の構造》

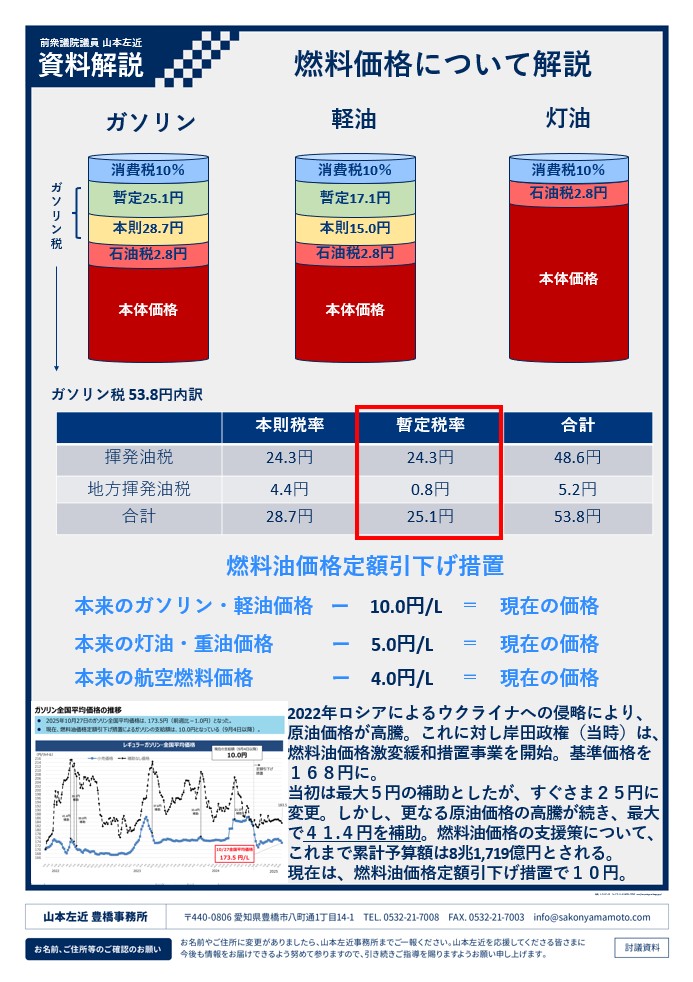

ガソリン税が批判を受ける点として、二重課税の問題があります。ガソリン税+石油税などに対して、さらに消費税がかかることが二重課税と言われる所以です。こうした仕組みは長年、国民から「分かりにくい」「不公平」と批判されてきました。

《豊橋・田原への影響》

今回の廃止により、ガソリン価格は1リットルあたり25円前後下がる見通しです。ただし、現在、燃料油価格定額引き下げ措置として10円支給されているため実際には15円前後下がる形になるでしょう。

車が生活の基盤である東三河地域にとって、家計に与えるプラスの影響は少なくないでしょう。特に農業・工業・物流が盛んな地域では、燃料コストの低下が事業経営を支える追い風になります。

一方で、地方自治体にとっては、ガソリン税収の一部が地方交付金として還元されていたため、今後の財源の補填策が課題となります。

《EV時代との整合性》

今回の減税は、一時的に消費を刺激する一方で、「化石燃料の使用の促進」という懸念もあります。国が進めるカーボンニュートラル政策との整合性をどう取るのか。

EVやハイブリッド車への買い替え支援、再エネの拡充など、次の時代の交通政策をセットで進める必要があります。実際、燃費性能の改善によって、家計に占めるガソリン支出比率は過去30年で緩やかに低下しています。

こうした技術革新を後押しする政策設計が今後の焦点です。

《今後に向けて》

半世紀続いた暫定税率の廃止は、単なる減税ではなく、「税金の透明化」への一歩でもあります。時代の変化に合わせ、制度を見直す柔軟さが政治には求められています。

私は、現職時代、暫定税率を含む、自動車税制の抜本的な税制改正を訴え議論してきました。今回、その一部が大きく動いたことは、大変喜ばしいことです。

ただ、まだ課題も残ります。今回の暫定税率に関して言えば、今後、減った税収をどのように補うのか、持続可能なエネルギー社会へとどのような舵を切るのか。

地域の現場からも、その議論をしっかりと見届けていきたいと思います。